Beziehungs-Anatomie

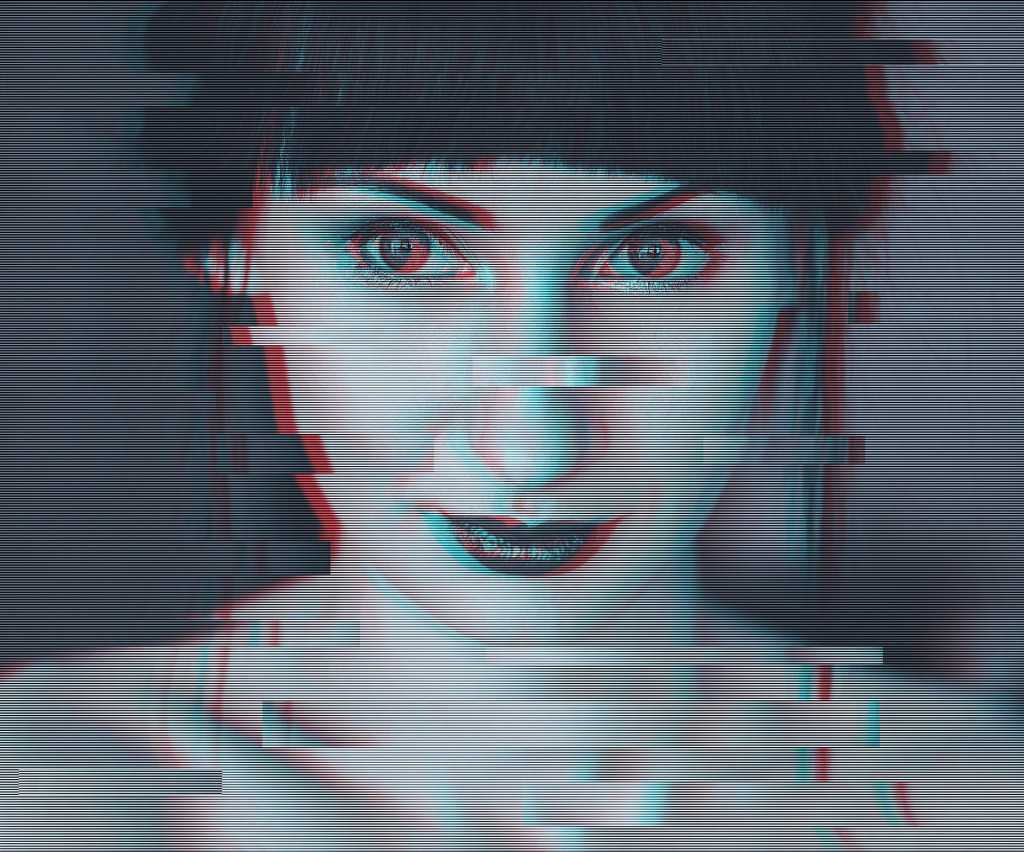

Die US-amerikanische Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ verdient mit ihren demnächst 20 Staffeln ganz sicher das Prädikat „episch“. Mit kleinen Unterbrechungen wird dort seit 2005 (gut: im deutschsprachigen Raum seit 2006…) geheilt, gehofft, gebangt, geliebt, gestorben, gewonnen und getrennt was das Zeug hält.

Wie bei den meisten Krankenhausserien setzt das rein Medizinische auch bei diesem Format eigentlich vor allem bloß den Rahmen der Handlung. Im Detail – und ganz vorwiegend – geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen des Krankenhauspersonals, ihrem Wohl und Wehe auf der Suche nach…

Ja, was eigentlich?

Auf den einschlägigen Streamingdiensten wird die Langzeit-Ausstrahlung sogar als „LGBTQ-Serie“ verschlagwortet (und empfohlen) – Grund genug also, um allein darum hier auf meinem bLog zu erscheinen?

Nun ja… In der Serie dürfen lesbische und schwule Menschen mitspielen, und das Thema der geschlechtlichen Identität – und auch der Wechsel dieser – wird in mehreren Folgen behandelt.

Allerdings könnte man die Serie aus polyamorer Sicht wiederum durchaus eher als schaurig-fröhlichen Verkehrsunfall einer überraschend traditionell-konservativen Gesellschaftsmoral betrachten.

Denn einerseits: Zwischen Assistenz- und Oberärzten wird heftig geflirtet und gepimpert, was das Zeug hält. Da gibt es reihenweise mal Verliebtheits-, mal Trost- und selbst Vergeltungssex…

Aber andererseits: Genau genommen ist diese bunte Reihe, in der mit schöner Regelmäßigkeit Mißverständnisse im Raum stehen gelassen werden, man sein Gegenüber möglichst unvorteilhaft falsch auffasst und vom Anderen im Zweifel die negativsten Beweggründe annimmt, bloß eine einzige lange Jagd nach der oder dem letztendlich „Einen“.

Und so ist das Etikett „LGBTQ“ auch leider nur auf ein zartes Rütteln an der Heteronormativität¹ begrenzt. Ob lesbisch oder schwul: Auch diese Mitwirkenden des Regenbogens suchen wie selbstverständlich nur ihr eines seelenverwandtes Gegenüber, um mit diesem für den Rest des Lebens fortan glücklich zu sein. Gleichfalls die Transperson, die erwartungsgemäß ebenso auf ein Dasein an der Seite einer anderen Person hofft, die sie so akzeptiert, wie sie ist… – …aber die Betonung bleibt eben auf „einer“.

Weil also die Serie in dieser Eigenschaft so hinreißend mononormativ² daherkommt, scheint sie schon dadurch auf den ersten Blick jenes oben erwähnte (Schlacht)Fest an allüberall aufflammendem Beziehungs-Chaos zu versprechen.

Zum einen ist das rege Bäumchen-wechsel-dich-Spiel mit variierenden Genital-Kontakten ja gewissermaßen ein stillschweigend legitimierter Frei- und Erkundungsraum der monoamoren Gesellschaft für sich ausprobierende Single-Menschen. Dafür werden selbst Kollateralschäden in Kauf genommen – denn schließlich geschieht dies alles in dem allgemein anerkannten Bestreben, das beste/passendste Pendant für sich zu finden.

So werden mit schöner Regelmäßigkeit Herzen gebrochen, heiße Bindungsschwüre geschworen, Beziehungskisten gezimmert, zusammen Wohnraum bezogen und sogar hastig geheiratet, nur um auf dem umkämpften Terrain die beste Partie zu sichern.

Und so kommt es, wie es kommen muß: In gleichermaßen schöner Regelmäßigkeit trennen sich die auf diese Weise konfigurierten Partnerschaften dann doch schließlich wieder; oftmals, weil plötzlich doch Seiten am Partnermenschen auftauchen, die man im Eifer des Gefechts völlig übersehen hatte – oder weil der eigene Glaube, da draußen könne eventuell doch noch ein genauer passendes Exemplar Partnermensch existieren, schließlich – von genug Zweifeln am „Bestand“ genährt – die Oberhand gewinnt…

Zum anderen wird die soeben beschriebene Dynamik obendrein durch den etwas kauzigen Anspruchs des mononormativen Ideals verstärkt, daß dieses „Spiel“ selbstverständlich zu dem Zeitpunkt aufzuhören hat, wenn der*die*das „Eine“ gefunden/errungen worden ist.

Wurde gerade noch mit der Hoffnung auf Erfahrungsgewinn und dem Sortieren von Kompatibilität durch diverse Betten getobt, so soll diese hormonelle Wallfahrt exakt in dem Moment enden, in dem an ihrem Ende der „heilige Gral“ der größtmöglichen Passgenauigkeit in Form des künftigen Lebenspartners gefunden wurde. Auch diese reichlich utopische, und menschlichen – sowie vor allem ganz individuellen – Wesenszügen so gar nicht angepaßte, Maxime leistet in der Serie (wie ja auch in der Realität) dem Zuspitzen der Dramatik, allerhand Leid und schließlich etlicher sich als alternativlos aufdrängenden Trennungen zusätzlich Vorschuß.

All die Zuschauer*innen der Serie, die bereits zuvor ohnehin gewisse Zweifel am „ewig zweisamen Bund fürs Leben“ hegten, reiben sich spätestens da stets aufs Neue die Hände: Grey’s Anatomy bestätigt wieder und wieder im Spiegel einer Fernsehserie die offensichtlichen Gründe für nach wie vor hohe Scheidungsraten³ – und damit genau genommen auch die strukturelle Dysfunktionalität dessen, was von ihren Kritiker*innen (speziell in der Beziehungsanarchie) als bigotte Mogelpackung „RZB“, der „Romantischen Zweierbeziehung“, tituliert wird.

Wir Leser*innen dieses bLogs – und auch ich als Schreibender – können diese Betrachtungsweise wahrscheinlich nachvollziehen. Denn ein Leben in Mehrfachbeziehungen konfrontiert uns ja exakt mit diesen Erscheinungen, bei denen man den Charakteren der Serie am liebsten gelegentlich zurufen möchte: „Hey, habt ihr euch schon einmal überlegt, was wäre, wenn ihr euch jetzt nicht zwischen zwei Leuten entscheiden müsstet!?“

Die Dynamik von Grey’s Anatomy, die davon lebt, daß es immer wieder darum geht, sich, selbst unter größten Schmerzen für alle Beteiligte, zu entscheiden, wäre selbstverständlich sogleich verpufft. Egal, ob bei der vorehelichen „Jagd“ stets immer nur ein Ziel in serieller Manier verfolgt und umworben werden darf – oder ob nach dem „Zieleinlauf“ ab sofort unantastbare Zweisamkeit zu herrschen hat, bzw. anderweitig sofortige Beziehungsauflösung die Folge sein muß.

Wir (ich schreibe das jetzt mal so kollektiv), das „Mehrfachbeziehungsvolk“, wissen indessen, daß wir durchaus in mehreren romantisch-intimen Liebesbeziehungen mit verschiedenen Menschen zugleich sein können. Und wir wissen, daß unsere Gefühle für zusätzliche weitere Personen auch dann aufkommen können, wenn wir uns bereits in „festen“ Partnerschaften befinden – und diese Verbindungen dürfen parallel existieren und müssen einander nicht unvermeidlich ablösen.

Ein Denken in Mehrfachbeziehungen begrüßt letztendlich das „und“ – und empfindet ein „oder“ als vorab reduzierende Konvention.

Warum schlagen wir uns aber in Mehrfachbeziehungen dann nicht so viel besser?

Wenn Grey’s Anatomy ihr „LGBTQ-Prädikat“ ernster nähme, wenn die Serie nicht nur Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, sondern auch Beziehungsformen und Liebesweisen inkludieren würde – wäre sie dann automatisch weniger hochdramatisch?

Ich glaube leider nicht, denn auf den zweiten Blick sind die Schlußfolgerungen, welche die Fernsehserie bezüglich unseres allgemeinen zwischenmenschlichen Beziehungs- und vor allem Beziehungsanbahnungsverhaltens nahelegt, dennoch ebenfalls für Mehrfachbeziehungen überwiegend anwendbar.

In den vergangenen Wochen habe ich mich nach einiger Zeit wieder verstärkt durch verschiedene Foren rund um unser Thema gelesen – und müsste nun zugeben, daß es häufig nicht gar so sehr anders in Mehrfachbeziehungswelten zugeht als in vorabendlicher Serienlandschaft.

Vor allem zwei Brennpunkte, welche die Macher*innen der Serie Grey’s Anatomy für stete Spannungsbögen regelmäßig bedienen – und die ich oben bereits kurz habe anklingen lassen – verwandeln auch für Beziehungen mit mehr als nur zwei Beteiligten das Leben rasch zum Melodram auf ganzer Linie.

► Zu viel – zu schnell

Im Krankenhaus erfolgt das Kennenlernen bei der Arbeit, es folgt ein rasanter Flirt, bei dem sich Freunde und Bekannte noch mit Tipps und Spekulationen beteiligen dürfen – und nicht lange und die Kernbeteiligten finden sich zu einem körperlichen Stelldichein (meist) im Bereitschaftsraum der Klinik wieder. Das alsbaldige Herbeiführen einer sexuellen Begegnung scheint unumstößlich zum Kennenlern-Kanon zu gehören – und danach ist es entweder sofort „große Liebe“ oder wenigstens ein Fegefeuer entfachter Leidenschaften, weil irgendwelche Details nicht geklärt sind – was aber in jedem Fall auf Wiederholung und Fortsetzung drängt. Und weil das Nahumfeld ja den schwindelerregenden Prozess entsprechend mitbekommen hat und nun mit der flott initiierten Sexualität gewissermaßen „Tatsachen“ im Sinne gesellschaftlich akzeptierter Paarbindung geschaffen wurden, muß schnell der Rest einer vollumfänglichen Beziehung hinterheretabliert werden. Zumindest für den Augenschein – und wenigstens so weit, daß man sich selbst (und das potentielle Partnerwesen) davon mitüberzeugt (siehe dazu auch vorherigen Eintrag 89).

Zu Anfang dieses heutigen Eintrags habe ich die zugrundeliegende Moral von Grey’s Anatomy als „überraschend traditionell-konsevativ“ beschrieben.

Vielleicht ist die Serie aber durchaus tiefgründiger, weil sie das gezeigte hektische Verhalten der Beteiligten – mit dem sie manchmal den Untergang einer Beziehung zusätzlich noch schneller betreiben, als ihnen bewußt ist – gegen eine innere Sehnsucht ausspielt: Nämlich dem Wunsch nach Kennenlernen und gesehen-Werden, um sich über die Perspektive für echte Vertrautheit klar zu werden.

Monogamie mag uns als eine Art etwas seltsame (und im Kern vermutlich unnötige) Selbstbeschränkung vorkommen. Was in der Monogamie jedoch eben vielleicht für „nur einen“ Partnermenschen gilt, das gilt für uns in der Poly- oder Oligoamory doch auch. Die oben beschriebene, für Serien so sehr geeignete „Jagd“ ist lediglich das übriggebliebene Zerrbild einer Hoffnung, die in uns allen wohnt: Menschen um uns zu haben, die uns so annehmen, wie wir sind. Und im Gegenzug dafür Menschen um uns zu sammeln, denen wir trotz all ihrer Eigenheiten vertrauen.

Auch in der Poly- und Oligamory lassen wir uns aber oft zu schnell davon hinreißen, diesen Prozeß abzukürzen – oder möglichst schon das Ergebnis der Entwicklung vorzuziehen. So schaffen auch wir überstürzt „Tatsachen“ bei denen sich eventuell nach kurzer Zeit gleich mehrere Personen damit auseinandersetzen müssen, daß bestimmte Grundlagen, die genau für gemeinschaftliches Vertrauen, angemessene Wert-Schätzung und Gewißheit, die auf gesammelten Erfahrungen beruht, schlicht fehlen. Wodurch Selbst- und Fremdverunsicherung beginnen um sich zu greifen, profane Eigenschaften zu schwer erträglichen Eigentümlichkeiten werden und genau der Beziehungsfrieden, nach dem alle Beteiligten eigentlich für sich auf der Suche sind, sich genau nicht mehr einfinden wird.

Was direkt zum nächsten Punkt führt.

► Stets das Schlimmste annehmen

Bei Grey’s Anatomy ist es gewissermaßen schon Manier: Die Charaktere, selbst wenn sie befreundet sind, schaffen es immer wieder, sich in drastischster Form mißzuverstehen. Dabei hilft enorm, niemals nachzufragen, sich hingegen sicher zu sein, was das Gegenüber will, braucht oder beabsichtigt – und natürlich: die Handlungen der anderen Personen so auszulegen, als ob diese bei ihrem Vorgehen den Vorsatz zu größtmöglicher Schadensverursachung hatten.

Wenn es keine Fernsehserie wäre, könnte man sich als Betrachter wundern, wie dies allein unter Menschen möglich ist, die einerseits einem engen Freundeskreis angehören und dort z.T. die biographischen Hintergründe von einander kennen – und die anderseits täglich buchstäblich Hand in Hand aufeinander abgestimmt arbeiten müssen, um Leben zu retten…

Aber nicht jede*r von uns muß täglich Leben retten – ok, abgesehen vom eigenen – oder?

Unsere menschlich-evolutionär verankerte Negativerwartung (siehe dazu auch Eintrag 43) trübt uns jedoch schon bei normal-etablierten Alltagsbedingungen gelegentlich die Sicht. Oft kommt dazu noch eine weitere ebenfalls typisch menschliche Eigenschaft, nämlich die Tendenz, Maßgaben des eigenen Handelns auch für alle Anderen als Allgemeingültig anzusehen (übrigens auch eine kognitive Verzerrung aus Eintrag 89: die Verzerrungsblindheit) – und dadurch Abweichungen davon als unklug oder geradewegs als absichtlich niederträchtig zu gewichten.

Wenn dazu nun noch ein weiterer Keim der Unsicherheit unsere so bestenfalls dösenden („schlafend“ wäre ja eine Beschönigung…) Hunde weckt, dann nehmen die meisten Angelegenheiten – speziell in Beziehungsdingen – einen wahrhaft unschönen Verlauf.

Insbesondere im Verbund mit dem oberen Abschnitt „Zu viel – zu schnell“ stellen sämtliche Beteiligte in sich eventuell fest, daß – um eine Tennis-Metapher zu benutzen – zu hastig zum Netz geeilt wurde – und noch überhaupt nicht genügend zu einer Verbindlichkeitsgrundlage beigetragen worden ist, die das Verhalten der übrigen beteiligten Personen als berechenbar oder (ausreichend) verlässlich erscheinen läßt. Dies gilt in so einem Moment selbstverständlich in besonderem Maße für potentiell neu hinzukommende Menschen, die gerade noch in der Kennenlernphase stecken. Dies kann aber auch urplötzlich für Bestandspartner*innen gelten, mit denen wir uns schon lange in gefestigten Beziehungsmustern wähnten.

Polyamory – und Oligoamory – sind Lebens- und Liebesweisen, die von ihrer Konzeption her diesen menschlichen Ausprägung mit gemeinsamen Werten entgegenkommen wollen.

Weil eben Fiktionen wie Grey’s Anatomy aber auch z.B. der „Harry-Potter-Zyklus“ in ihrer Dramaturgie davon profitieren, daß selbst nahestehende Personen, die auf der gleichen Seite stehen, schlicht nicht miteinander sprechen, wollen die obengenannten Formen von Mehrfachbeziehung betonen, daß Gleichberechtigung und Teilhabe in einem Beziehungsnetzwerk elementar sind; daß dort jede Stimme, jede Idee, auch jedes Bedenken, gleichwürdig und auf Augenhöhe sowohl ausgedrückt als auch wahrgenommen werden sollte.

Dies bildet die Grundlage dafür, daß alle Beteiligten sich trauen, wirklich aufrichtig und transparent (= offen, zugänglich und unmittelbar) zu sein, wodurch es überhaupt erst eine Basis für gemeinsame Vertrauensarbeit und wahres Kennen-Lernen, was seinen Namen verdient, gibt. Wenn alle nach und nach auf diese Weise gewahr werden, daß auch die anderen Personen ihren Beitrag zum „Ganzen“ anerkennen, beginnt sich Verläßlichkeit auszubilden – und aus der kann irgendwann dann tatsächliches Vertrauen wachsen.

An einem etwas unwahrscheinlichen Ort habe ich dazu ein erstaunlich passendes Zitat gefunden. Robert Pölzer, Chefredakteur der Zeitschrift „Bunte“, schrieb zur Krönung des britischen Monarchen König Charles III. (Ausgabe 20/2023):

»Werte machen wehrhaft. Werte sind das Fundament der Liebe. Denn Liebe ist ohne aufrichtige Werte keine Liebe, sondern nur ein Spiel. Nur wer mit dem Herzen gibt, kann wahre Liebe erfahren.«

Wenn Herr Pölzer „wehrhaft“ sagt, dann meint er „widerstandsfähig“. Und Widerstandsfähigkeit benötigen wir – in all unseren menschlichen Nahbeziehungen – weil unsere Bedürftigkeiten eben eher dazu angelegt sind, uns hinzureißen, insbesondere in den Momenten, in denen wir unbewußt oder selbstvergessen, wie der sprichwörtliche Esel der Karotte, nur unserer nächstliegendsten Neigung folgen.

Über Widerstandsfähigkeit – gelegentlich auch Resilienz genannt – verfügen wir alle in unterschiedlichem Maß bereits seit unserem Aufwachsen. Aber nach heutigem Stand der Wissenschaft ist sie auch etwas, das wir in unserem weiteren Leben ausbauen dürfen.

Ich glaube daher fest, daß wir dahingehend wie gute Ärzte für uns handeln können:

Ein solides Fundament pflegen, unseren (Mehrfachbeziehungs-)Werten treu sein, im Zweifel das Tempo drosseln und lieber sorgsam statt überstürzt handeln – und zuversichtlich niemals gleich vom Schlimmstmöglichen ausgehen.

Denn so bedenklich, daß es einer OP bedarf, ist es im Liebesleben in fast allen Fällen, die ich je erlebt habe, normalerweise nicht.

Heute ist ein guter Tag, um Leben zu retten.

¹ Heteronormativität bezeichnet eine Weltanschauung, welche die Heterosexualität als soziale Norm postuliert. Zugrunde liegt eine binäre Geschlechterordnung, in welcher das anatomische/biologische Geschlecht mit Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und sexueller Orientierung gleichgesetzt wird. Das heteronormative Geschlechtermodell geht von einer dualen Einteilung in Mann und Frau aus, wobei es als selbstverständlich angesehen wird, dass eine heterosexuelle Entwicklung vorgesehen ist und damit der „normalen“ Verhaltensweise entspricht – andere Aspekte der menschlichen Sexualität werden oftmals pathologisiert. Damit können Homophobie und andere Formen der sozialen Menschenfeindlichkeit einhergehen. Der Begriff der Heteronormativität ist zentral in der Queer-Theorie, welche die Naturalisierung und Privilegierung von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellt.

² Mononormativität bezeichnet die Annahme, dass romantische und sexuelle Beziehungen nur zwischen zwei monogamen Partnern bestehen können oder normal sind, sich also auf Praktiken und Institutionen beziehen, die monosexuelle und monogame Beziehungen als grundlegend und „natürlich“ in der Gesellschaft bevorzugen oder bewerten (Quelle: Englischsprachige Wiktionary)

³ …aber steigen tun sie – entgegen medialer Gerüchte – nicht mehr; siehe HIER (Quelle: Statista)

Der letzte Satz des heutigen Eintrags stammt natürlich von der beliebten Serienfigur Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Und ja: In Staffel 15 Folge 13 „Gratwanderung“ wird kurz über die Möglichkeit von Senioren-Polyamory spekuliert. Aber auch in dieser Folge bleibt es genau lediglich bei Spekulation.

Danke an das National Cancer Institute auf Unsplash für das Foto!